Wir beobachten, dass es unserer Schülerschaft ein immer wichtigeres Anliegen wird, denn wir haben nur einen Planeten.

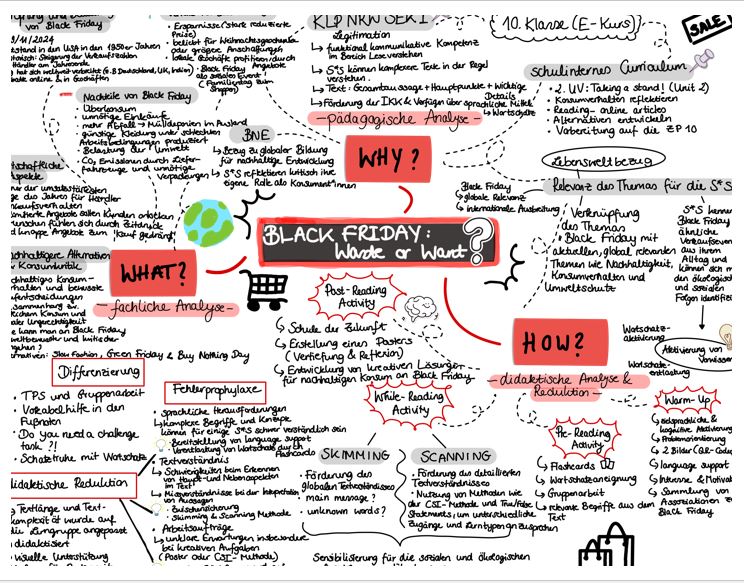

Bildung für nachhaltige Entwicklung hat nicht nur eine ökologische Komponente, sondern auch eine ökonomische und eine soziale Komponente.

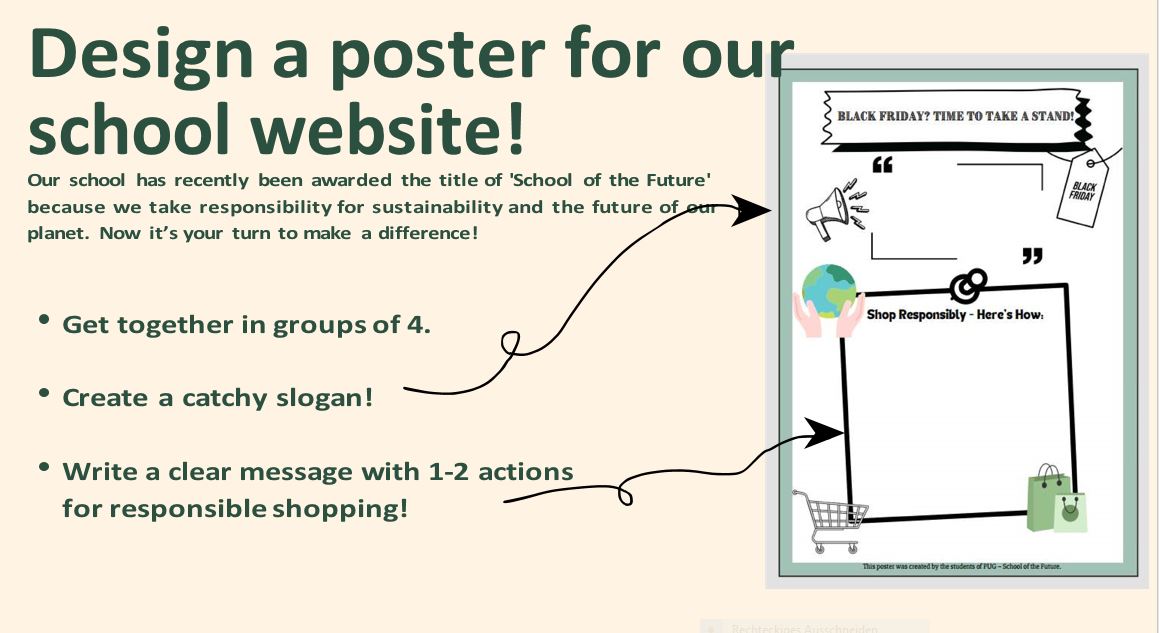

Nachhaltiger Unterricht zielt darauf ab, Lernprozesse so zu gestalten, dass sie langfristig wirksam sind. Im Mittelpunkt steht nicht allein die Vermittlung von Wissen, sondern die Befähigung von Schülerinnen und Schülern zu verantwortlichem Handeln im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

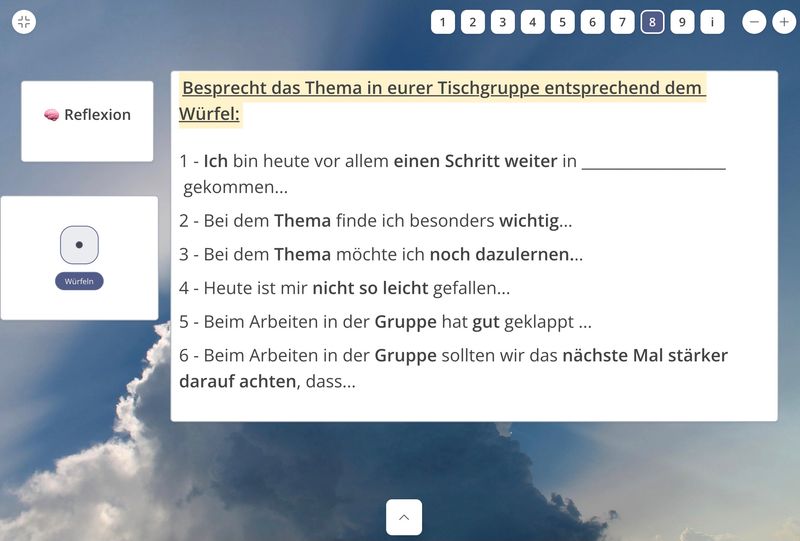

Gute Beispiele für nachhaltigen Unterricht zeigen, wie Lehrkräfte Lernumgebungen schaffen, die Selbstständigkeit, kritisches Denken und Zukunftskompetenzen fördern. Dies kann nur gelingen, wenn nachhaltige Themen unter verschiedenen Fragestellungen in verschiedenen Fächern problematisiert werden.

Hier müssen fachliche Inhalte mit lebensweltlichen Bezügen verbunden werden. So können Lernende ermutigt werden, gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Zusammenhänge zu erkennen und zu reflektieren.

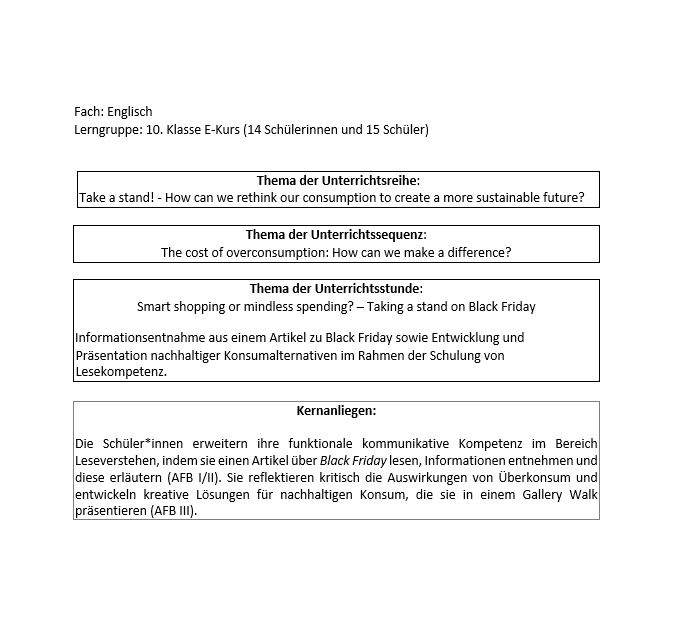

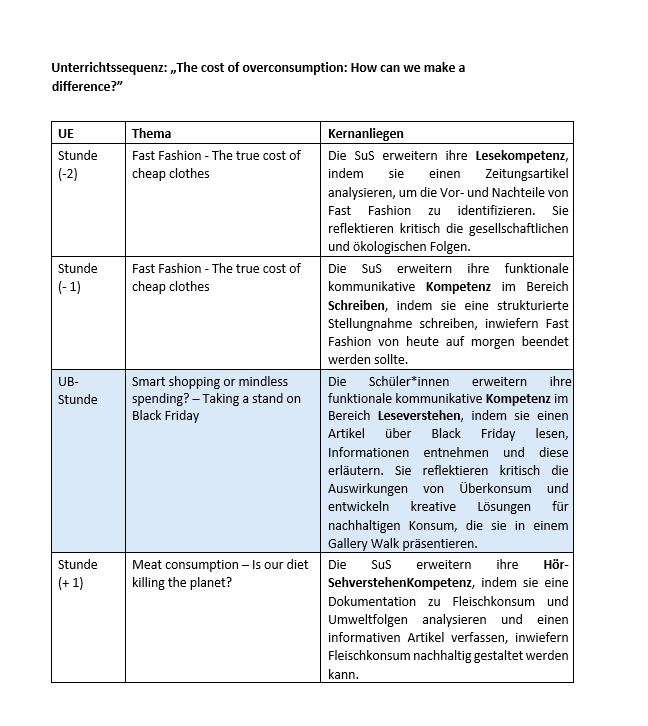

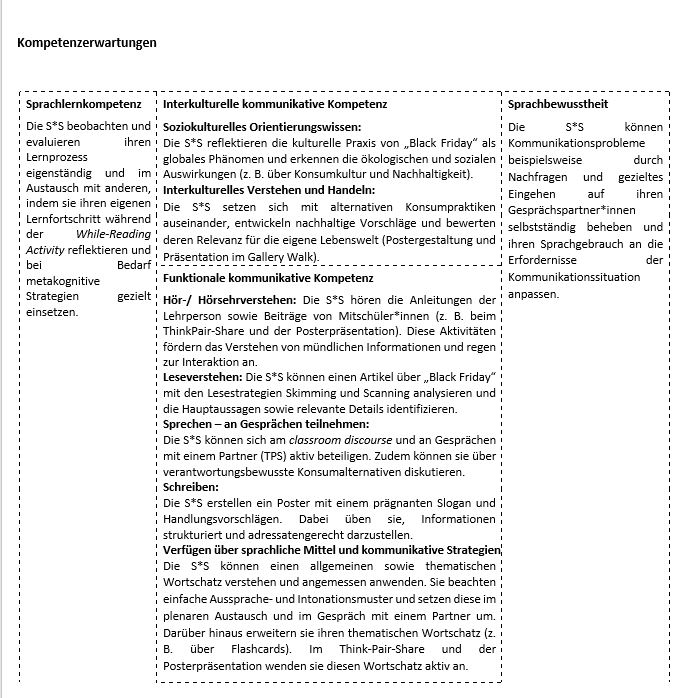

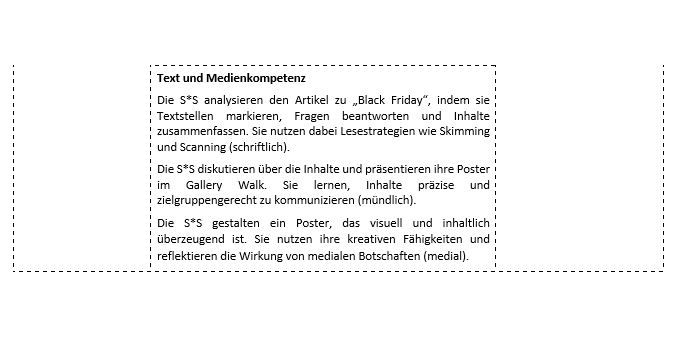

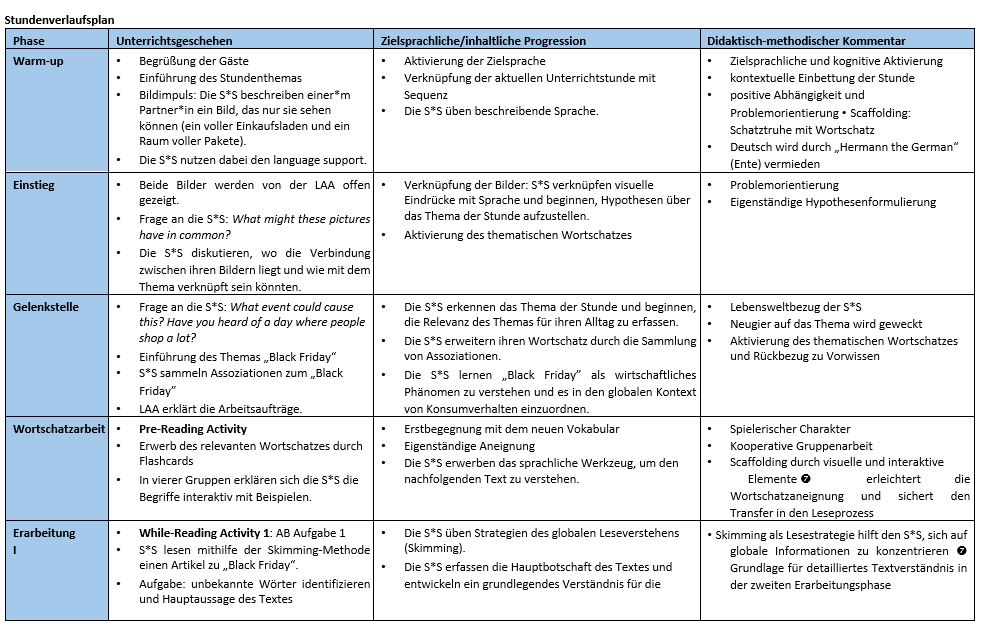

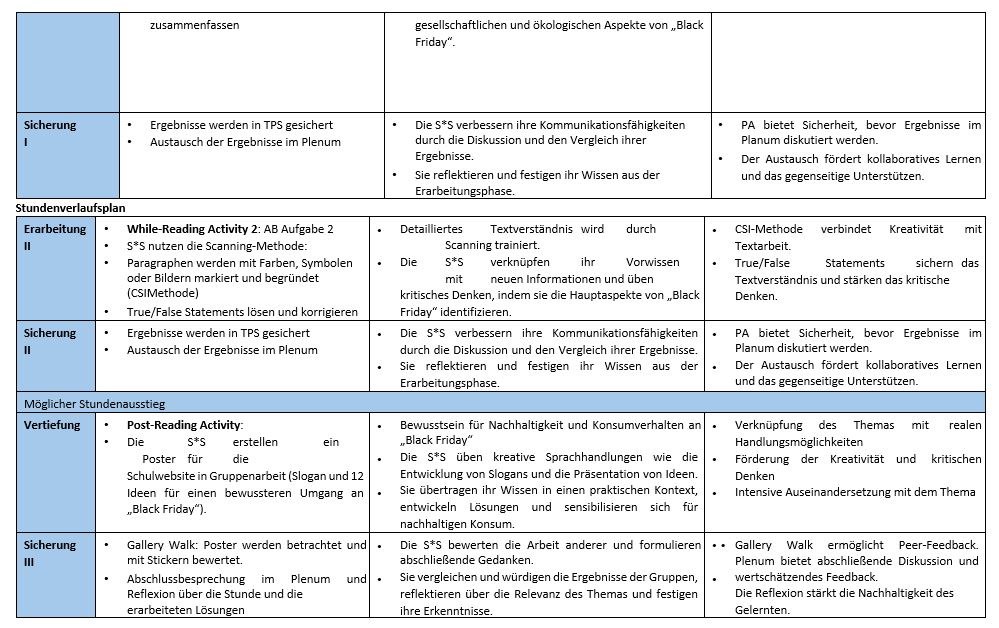

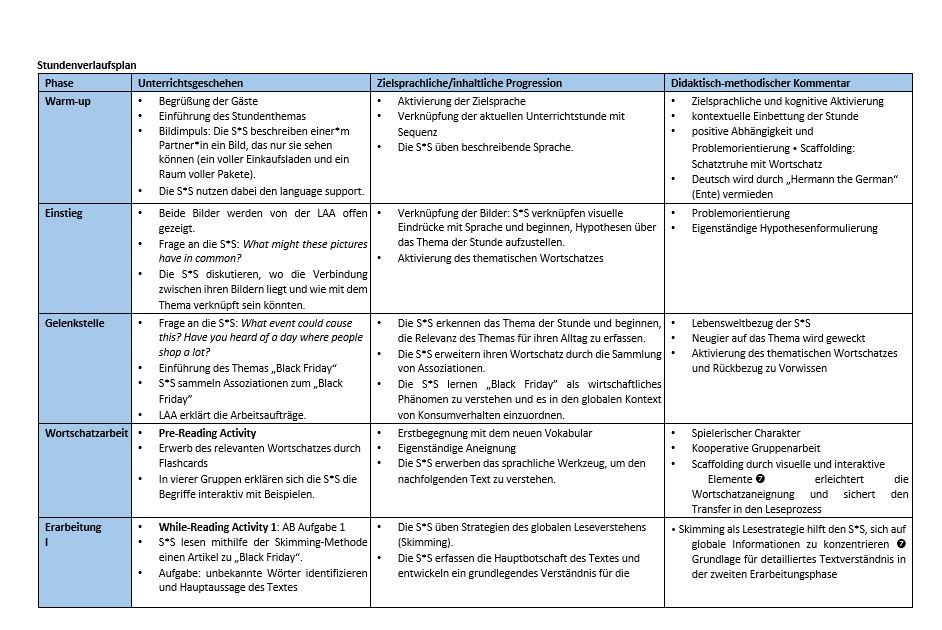

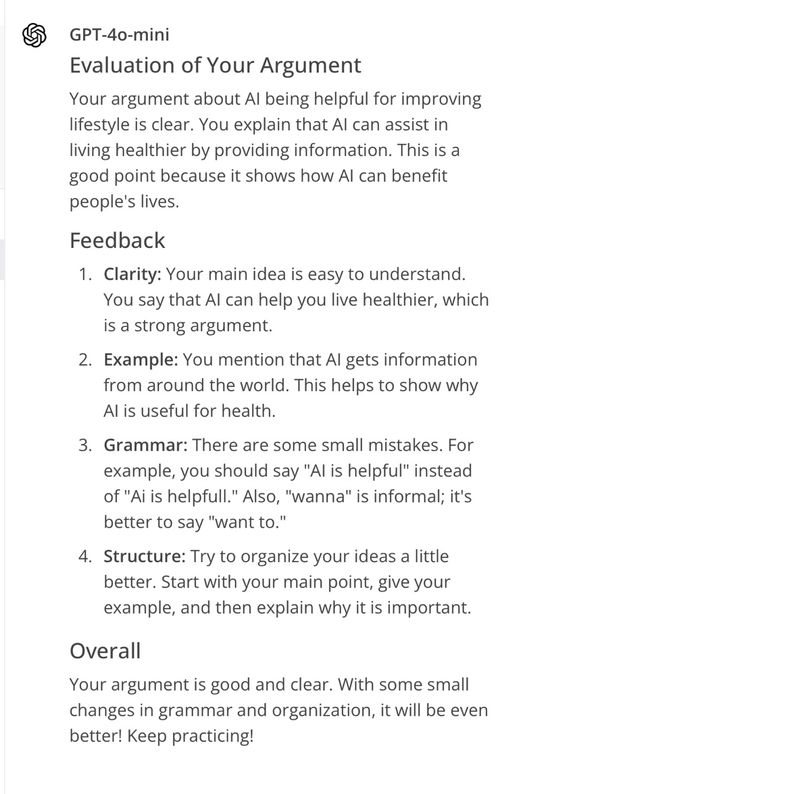

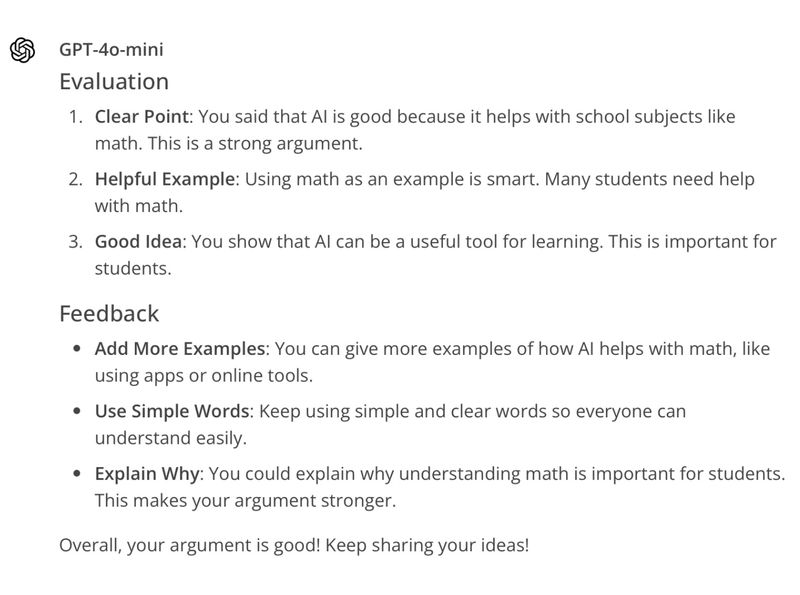

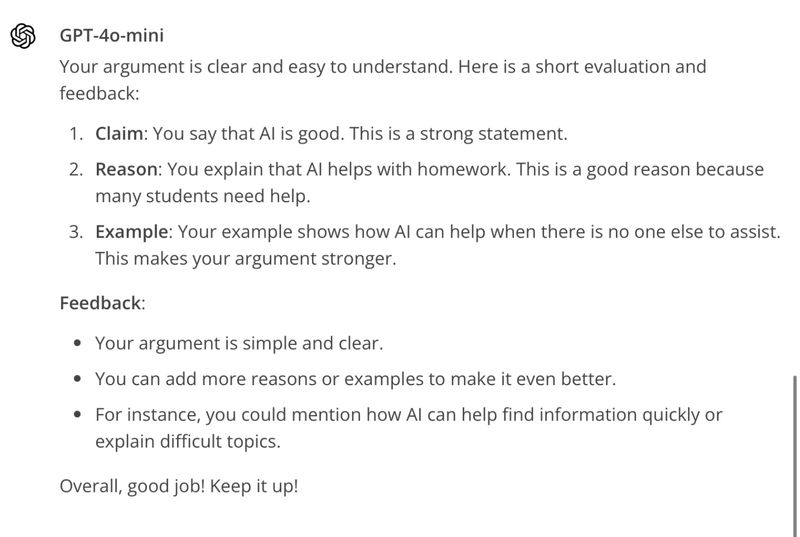

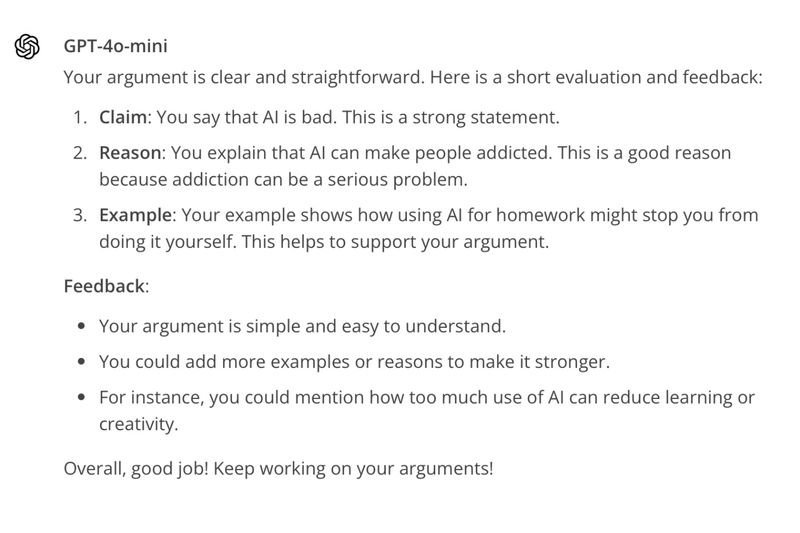

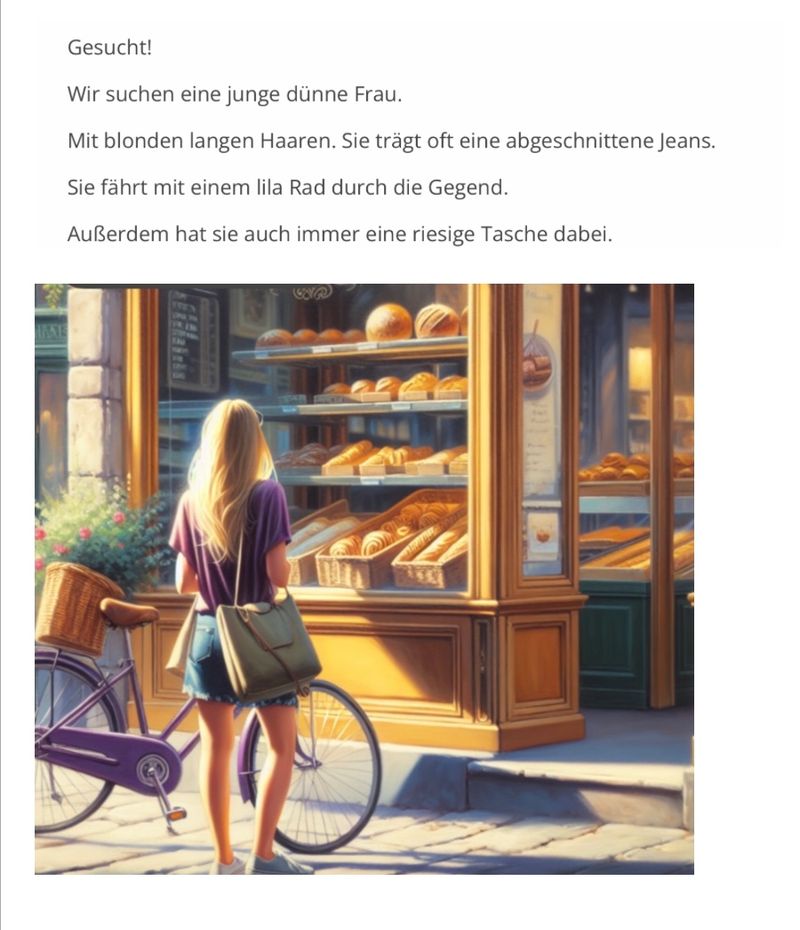

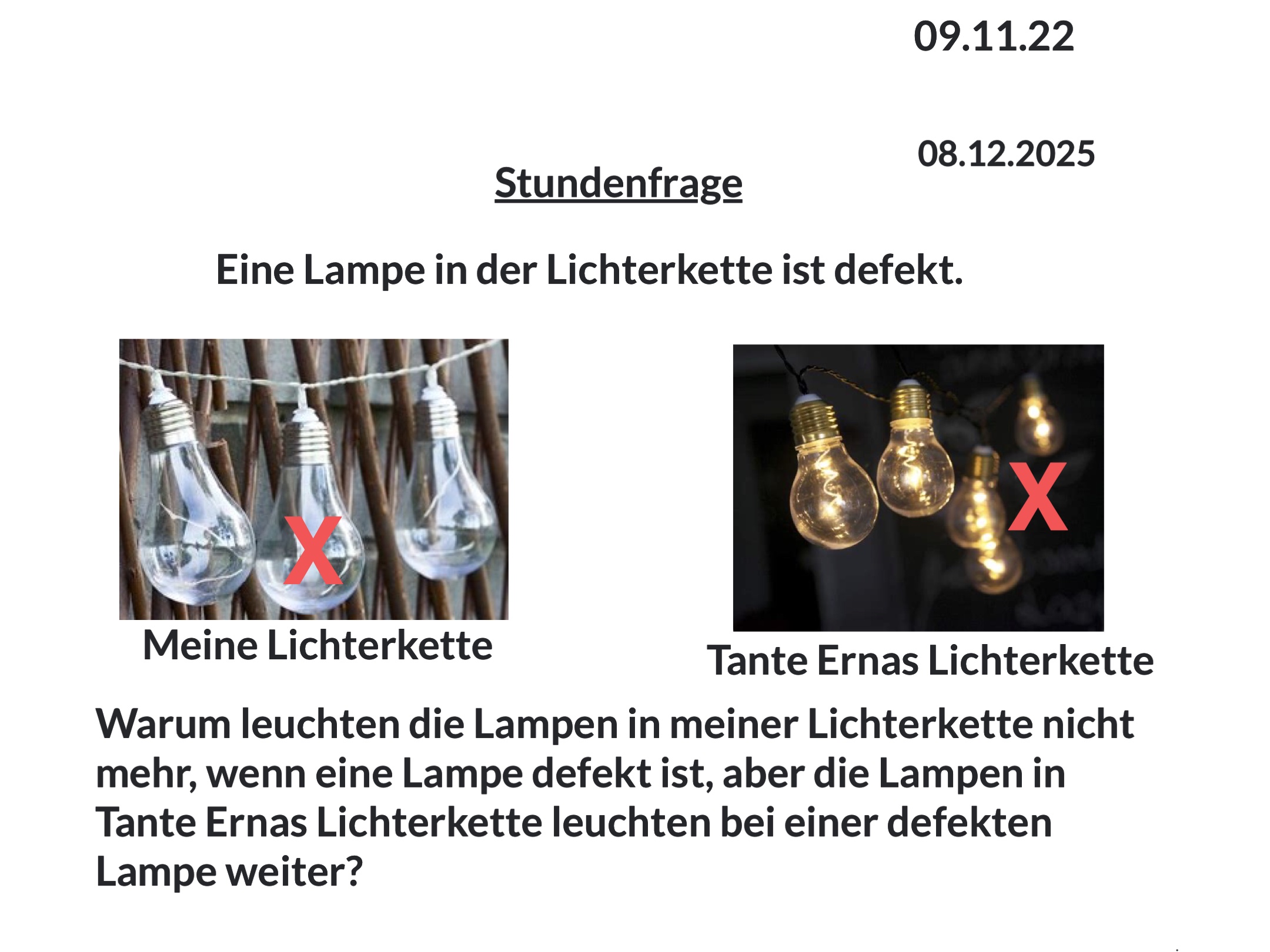

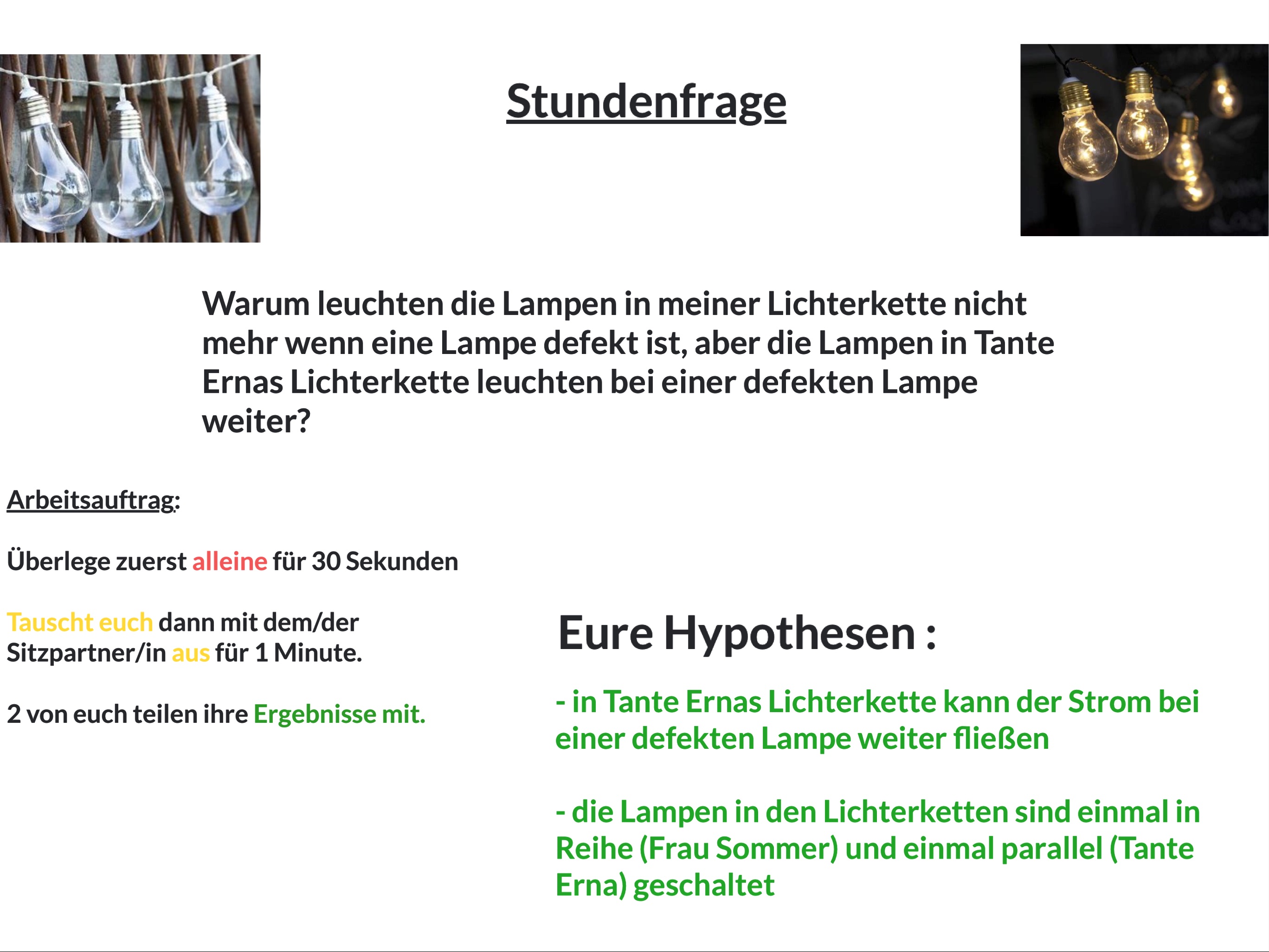

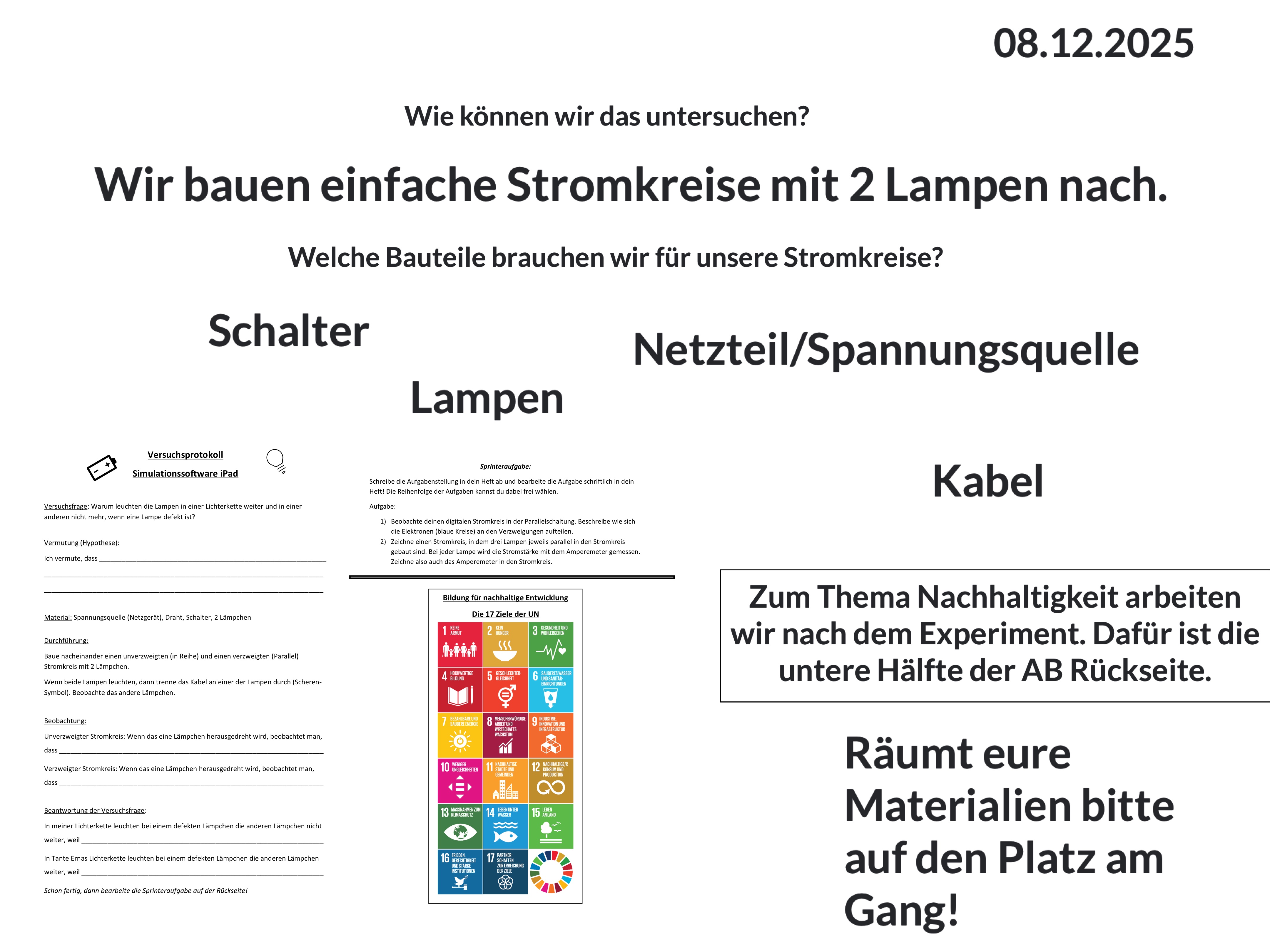

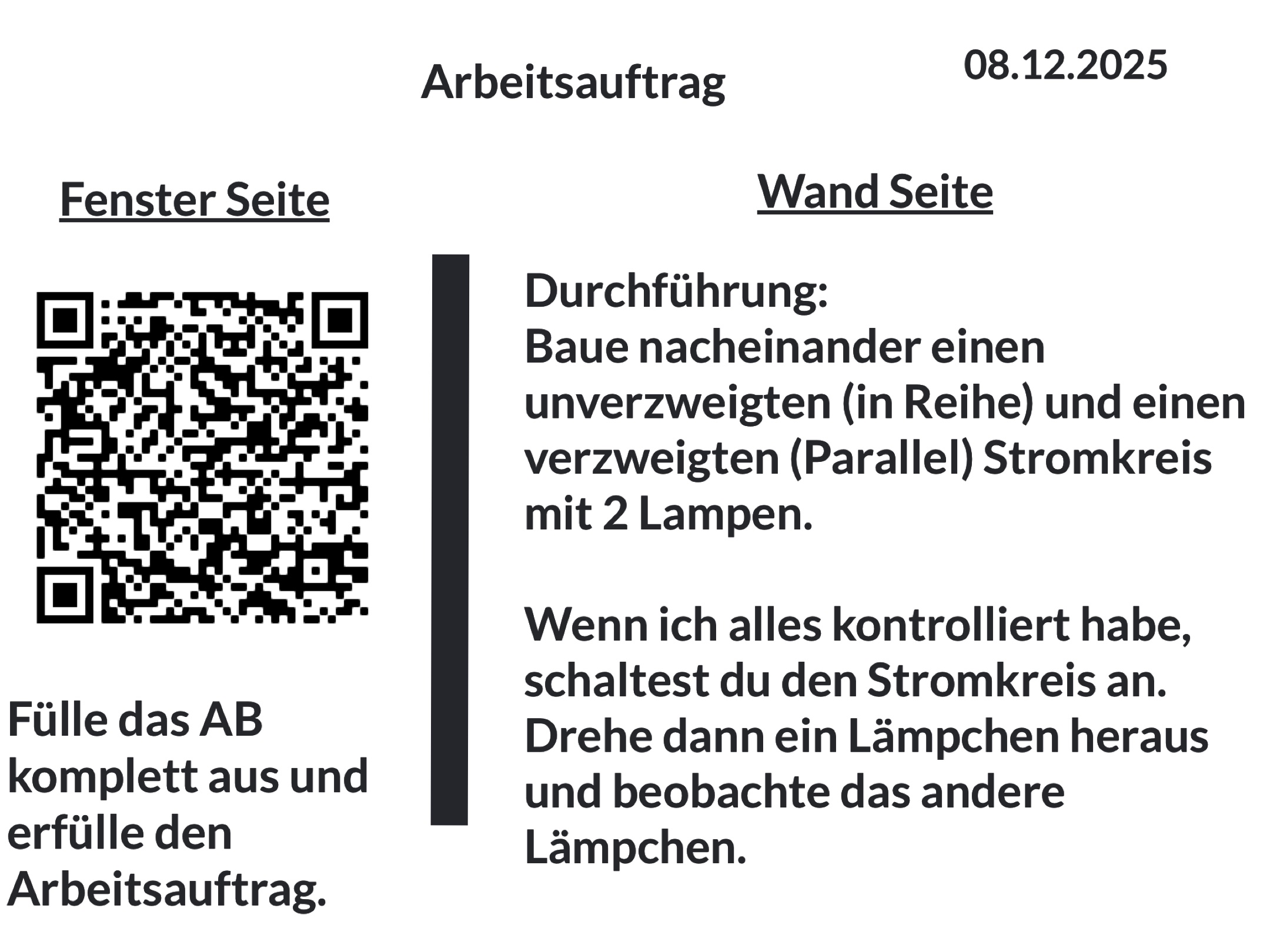

Im Folgenden werden einige Beispiele aus dem Unterricht gezeigt.

Die Vernetzung von Unterrichtsfächern unter dem BNE-Aspekt ist ein wichtiges Anliegen.

In diesem Schuljahr starten wir ein Großprojekt, wo nicht nur zahlreiche Unterrichtsfächer an diesem Projekt teilnehmen, sondern auch unsere Partnerschule in Tirat Kamel in Israel.

Wir haben gemeinsam ein künstlerisches- musikalisches Projekt ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt möchten wir Brücken zwischen Menschen bauen.

Horst Stolzenburg, Schulleiter

![E-Mail Link [E-Mail]](/fileadmin/mandanten/lerchenweg/mail-link.png)